不妊治療の費用はどれくらい?

費用の負担が大きすぎて、不妊治療を受けるか迷っている

不妊治療の費用に関して、このような悩みをお持ちではありませんか?

2022年4月から不妊治療が保険適用されるようになり、治療を受ける多くの人々にとって金銭的な負担が軽減されることとなりました。

以前までは、不妊治療には高額な費用が伴い、多大な心理的・経済的負担があると捉えられがちでした。

しかし、現在は保険の適用拡大により、これらの負担が緩和されつつあります。

この記事では、不妊治療でかかる費用や保険適用前と適用後の治療費の違いについて詳しく解説します。

さらに、不妊治療の費用を抑える方法を紹介するので、不妊治療の費用に不安をお持ちの方はぜひご覧ください。

- 不妊治療でかかる費用

- 保険適用前と適用後の治療費の違い

- 不妊治療の費用を抑える方法

- 保険適用を受けるための条件

この記事の監修者

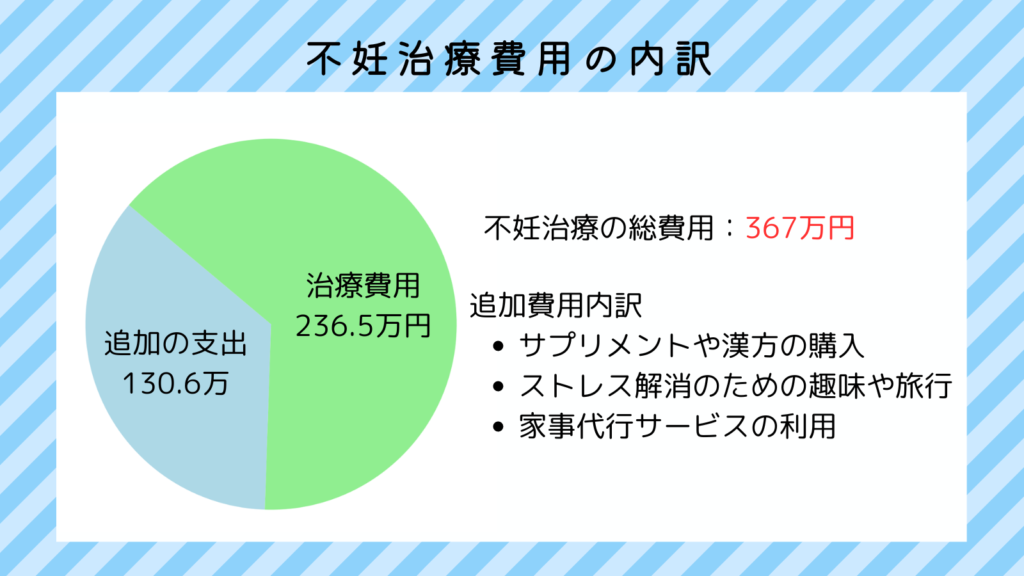

不妊治療でかかる合計費用は約367万円!

メルクバイオファーマ株式会社による「妊活®および不妊治療に関する意識と実態調査」によると、不妊治療における総費用は約367万円です。

この内訳として、直接的な治療にかかる費用は130.6万円、追加的な支出が236.5万円でした。

追加費用にはサプリメントや漢方の購入、ストレス解消のための趣味や旅行、家事代行サービスの利用などが含まれています。

これらは不妊治療の精神的な負担を軽減するためのものです。

さらに、通院に伴う交通費も大きな出費となることがあり、月間平均で22,244円が交通費として支出されています。

不妊治療でかかる費用の目安

内閣府「選択する未来2.0」第3回会議資料では、不妊治療でかかる費用として以下を挙げています。

| 治療内容 | 保険適用 | 費用範囲(1回あたり) |

|---|---|---|

| 一般不妊治療 | 適用 | 数千円〜2万円程度 |

| タイミング法 | 適用 | 数千円〜2万円程度 |

| 排卵誘発治療 | 適用 | 数千円〜2万円程度 |

| 人工授精 | 適用 | 1〜3万円程度 |

| 体外受精 | 適用 | 20〜60万円程度 |

| 顕微授精 | 適用 | 30〜70万円程度 |

| 着床前診断PGT | 適用外 | 10〜20万円程度 |

| 精液凍結保存費用 | 適用外 | 2〜4万円程度 |

不妊治療の内容によって費用が大きく異なるので、費用面での負担を考慮しながら治療方法を検討するようにしましょう。

不妊治療の費用負担を減らす5つの方法

費用面での負担が大きい不妊治療ですが、以下のような制度を利用することで負担を減らすことができます。

- 保険適用の治療を受ける

- 高額療養費制度を利用する

- 民間の医療保険を利用する

- 各自治体の助成制度を活用する

- 金融機関のローンを活用する

利用する不妊治療や住んでいる地域によって利用できる制度が異なるので、自分達にあったものを活用しましょう。

保険適用の治療を受ける

不妊治療の費用負担を軽減する効果的な方法の1つが、保険適用の治療を受けることです。

2022年4月以降、中央社会保険医療協議会によって効果と安全性が確認された一部の不妊治療が健康保険の対象になっています。

保険適用の不妊治療には、以下が含まれます。

| 一般不妊治療 | タイミング法・人工授精 |

| 生殖補助医療 | 採卵・採精・体外受精・顕微授精・受精卵・胚培養・胚の凍結保存‣胚移植 |

また、先進医療についても一部の治療が評価療養や選定療養として保険診療と組み合わせて利用でき、以下が通常の保険診療と同様に扱われます。

- 診察

- 検査

- 投薬

- 入院料

ただし、保険が適用されない治療も存在するため、治療を受ける前に医療機関へ確認しましょう。

高額療養費制度を利用する

高額療養費制度を活用することは、不妊治療の費用負担を軽減する有効な手段です。

この制度は、月ごとの自己負担額が設定された上限を超えた場合、超過分が返金されるというものです。

上限額は収入によって異なります。

| 年収 | 1ヵ月あたりの上限額 |

|---|---|

| 約1,160万円以上 | 254,180円 |

| 約770万円~1,160万円 | 171,820円 |

| 約370万円~770万円 | 87,430円 |

| 370万円以下 | 57,600円 |

引用:https://hoken.kakaku.com/gma/select/high-cost/self-pay/

しかし、この制度は保険適用の治療に限られ、保険外の治療や特定の先進医療には適用されません。

したがって、治療前には保険適用の範囲を医療機関に確認することが大切です。

民間の医療保険を利用する

不妊治療の費用を軽減するためには、民間の医療保険の利用が役立ちます。

特に体外受精や顕微授精を含む治療に対して、給付金が提供される保険商品が存在します。

体外受精や顕微授精は治療回数が増えると費用が高くなるため、安心して治療に臨むための良い選択肢です。

保険選びの際には以下のポイントを確認してください。

- 給付が行われる条件

- 支払われる給付金の額と回数の制限

- 補償が開始される日

- 不妊治療以外のカバー範囲

補償開始日には特に注意が必要です。

加入後すぐに治療を開始してしまうと、給付が受けられない場合があります。

そのため、治療開始前に早めに加入しましょう。

各自治体の助成制度を活用する

不妊治療の経済的負担を軽減する方法として、各自治体の助成制度を活用することができます。

これにより、不妊治療費の一部が助成されるため、治療を受けやすくなります。

助成制度の内容は地域によって異なるため、利用前には以下のポイントを確認してください。

- 助成可能な治療の種類

- 助成金の額と上限

- 助成の申請期限

- 必要な手続きの詳細

助成制度を利用することで、不妊治療の際の費用負担を減らしましょう。

金融機関のローンを活用する

不妊治療にかかる費用が負担になる場合、金融機関のローンを利用する方法もあります。

特に不妊治療専用の「目的別ローン」を選ぶと、金利が低めに設定されていることが多いです。

これは、一般的なフリーローンやカードローンと比較して、利息負担を抑えることができるため、経済的な負担を減らす助けとなります。

適切なプランを選ぶことで、治療に必要な費用を効率よく管理することが可能です。

特定不妊治療費助成制度の終了で費用負担が増える!

特定不妊治療費助成制度が終了し、保険適用に移行したことで、多くの人にとって体外受精や顕微授精の費用負担は軽減されました。

しかし、全ての治療が保険の範囲内にあるわけではありません。

特に繰り返し治療が必要な方や、着床前診断(PGT)など特定の技術を必要とするケースは保険対象外となるため、高額な費用が自己負担になります。

ただし、2022年3月までに特定不妊治療費助成制度を利用していた場合は、経過措置としてさらに一度だけ利用可能です。

保険適用による不妊治療の費用負担の変化は?

保険適用が導入されたことにより、不妊治療の自己負担率が大きく変わりました。

具体的には、治療費の3割負担という形で自己負担額が設定されるため、以前に比べて治療を受けやすくなっています。

この変更により、治療にかかる費用の負担が軽減され、多くのカップルにとって費用面での負担が少なくなりました。

ここでは、人工授精と体外受精での保険適用前後の費用の変化を紹介します。

人工授精の場合

保険適用が導入されたことで、人工授精における費用負担が大きく変わりました。

人工授精は、精子を子宮内に注入することで自然妊娠を助ける治療です。

治療前は自費での支払いが一般的でしたが、保険適用により以下のように費用が下がっています。

| 費用の種類 | 保険適用前の費用 | 保険適用後の費用 |

|---|---|---|

| 診察、検査、薬代 | 30,000円 | 9,500円 |

| 人工授精1回 | 20,000円 | 5,460円 |

| 合計 | 50,000円 | 15,710円 |

引用:はらメディカルクリニック

費用面での負担が減ったことで、多くのカップルにとって人工授精による不妊治療への手が届きやすくなりました。

体外受精の場合

保険適用が導入される前後で、体外受精の費用負担は大幅に変化しました。

体外受精は、受精卵を子宮に戻すまでの複数の段階を経るため、治療費は自然妊娠に比べ高額です。

保険適用によってどれくらい費用が軽減されたのかを確認してみましょう。

| 処置 | 保険適用前の費用 | 保険適用後の費用 |

|---|---|---|

| 診察、検査、薬代 | 70,000円 | 35,000円 |

| 採卵10個 | 202,400円 | 31,200円 |

| 受精(コンベンショナルIVF) | 74,800円 | 12,600円 |

| 培養(胚盤胞5個まで) | 75,900円 | 37,500円 |

| 胚凍結5個 | 137,500円 | 21,000円 |

| 診察、検査、薬代 | 約50,000円 | 15,000円 |

| アシステッドハッチング | 19,800円 | 3,000円 |

| 凍結融解移植 | 96,800円 | 36,000円 |

| 合計 | 727,200円 | 193,100円 |

引用:はらメディカルクリニック

この比較から、保険適用によって体外受精の全体的な費用が大幅に減少していることがわかります。

高額な治療費が大きな負担となっているカップルにとっては、保険適用が不妊治療への挑戦のチャンスとなります。

保険適用による不妊治療の費用負担を受ける条件は?

保険適用で不妊治療を受けるための条件は、治療方法によって異なります。

2022年4月から適用された保険適用では、タイミング法と人工授精については条件なく保険適用が可能です。

一方で、体外受精や顕微授精の場合は、女性の年齢に応じた回数制限が設けられています。

| 年齢 | 回数条件 |

|---|---|

| 女性の年齢が40歳未満の場合 | 1子につき最大6回まで適用 |

| 女性の年齢が40歳以上43歳未満の場合 | 1子につき最大3回まで適用 |

性側の年齢には制限が設けられておらず、適用は女性側の年齢条件のみがあります。

保険適用により、治療費の負担が軽減されることは大きなメリットですが、適用回数に制限がある点は注意が必要です。

不妊治療の費用に関するよくある質問

今まで助成金を受けていた場合はどうなる?

2022年4月からの保険適用導入に伴い、従来の助成制度は段階的に廃止されますが、これまでに受け取った助成金の回数は保険診療の回数には含まれません。

以前に助成金を利用していた方でも、新しい保険制度下で、年齢に応じて最大6回または3回までの治療が保険適用として認められます。

さらに、特定不妊治療費助成制度を利用していた場合は、経過措置としてさらに一度だけ利用可能です。

不妊治療にかかる平均費用は?

内閣府「選択する未来2.0」第3回会議資料によると、不妊治療の費用は治療方法によって大きく異なります。

人工授精の場合、1回あたりの平均費用は1〜3万円程度とされています。

体外受精に関しては、1回の治療費が20〜60万円程度となっており、これには採卵から受精卵の移植までの一連の費用が含まれます。

不妊治療の自己負担額は?

不妊治療を受ける際の自己負担額について、保険診療を利用すると大幅に減額されます。

支払う医療費は原則として治療費の3割ですが、この割合は年齢や所得によって変動します。

自費診療の場合、治療費の全額を自己負担する必要があります。

不妊治療は何年かかる?

治療の開始から終了まで、多くの場合は約2年を要するとされています。

この期間は治療を受ける夫婦の年齢や、不妊の原因に依存しており、それに適した治療方法を選択することが重要です。

治療内容は、事前の詳細な問診や検査に始まります。

特に排卵周期に合わせた検査は、1〜2ヶ月を要することがあります。

このように、不妊治療は夫婦の具体的な状況を把握した上で、最適な方法が選ばれ実施されます。

不妊治療の費用負担は保険や社会制度で軽減しよう!

2022年4月から不妊治療における保険適用が拡大され、体外受精を含む基本的な治療がすべて保険診療の範囲内となりました。

これにより、治療費の自己負担が原則3割に軽減され、高額療養費制度の対象となることでさらなる経済的支援を受けられます。

ただし、適用には年齢や治療回数の制限が設けられている点に注意が必要です。

費用負担を軽減する制度を活用するためにも、計画的に治療を進めることが大切です。