レトロゾールが保険適用って本当?

どのような副作用が出たら危ないの?

レトロゾールに関して、このような悩みをお持ちではありませんか?

2022年の保険適用開始をきっかけに、不妊治療における排卵誘発剤としての「レトロゾール」の使用が広く認められました。

もともとは閉経後の乳がん治療薬として使用されていたレトロゾールですが、今では不妊治療においても効果が認められています。

レトロゾールは体内の自然な機能を活かしつつ、不妊治療の負担を最小限に抑えながら卵胞の成熟を促すことが期待される薬剤です。

この記事では、レトロゾールの不妊治療における役割や使用されるタイミング、副作用について解説します。

レトロゾールの使用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

- レトロゾールの特徴

- レトロゾールを使用した不妊治療の流れ

- レトロゾールの副作用

- レトロゾールの正しい飲み方

この記事の監修者

不妊治療に効果があるレトロゾールとは

不妊治療に使われるレトロゾールは、排卵を助ける薬剤です。

ここでは、レトロゾールがどのようにして作用するか確認してみましょう。

レトロゾールの特徴

不妊治療に用いられるレトロゾールは、ノバルティスファーマの先発医薬品「フェマーラ」としても知られています。

閉経後の乳がん治療薬として開発されたレトロゾールは、女性ホルモンの一種であるエストロゲンの生産を抑制することで、乳がんの成長を防ぐ効果があります。

このエストロゲン抑制作用を応用して、不妊治療にも大きな効果が期待できるのです。

レトロゾールの摂取により、エストロゲンの血中濃度が下がると、脳はFSH(卵胞刺激ホルモン)の分泌を促します。

FSHの増加は卵胞の成長を促進させるメカニズムにつながります。

実際にレトロゾールを用いた治療では、排卵率が88.5%・妊娠率が31.3%です(参照:公知申請への該当性に係る報告書)。

これは従来のクロミフェンを超える結果であると、日本産婦人科医会は発表しています。

そもそも排卵誘発とは?

排卵誘発剤は、不妊治療において中心的な役割を果たす薬で、卵胞を成熟させ排卵を促す目的で使用されます。

排卵誘発剤には卵胞の成熟に不可欠なホルモンを分泌する薬や、黄体ホルモンの量を増やして排卵を引き起こすものなどが含まれます。

レトロゾールも排卵誘発剤の中の1つです。

特にエストロゲンの合成を抑制することによって、卵胞の成熟と排卵を促す効果があります。

保険適用されているため経済的な負担も軽減され、不妊治療を希望する方にとって有効な選択肢です。

不妊治療で排卵誘発剤が使われるタイミング

不妊治療の過程において、排卵誘発剤は以下のタイミングで使用されます。

- 体外受精の卵子採取時

- 排卵障害の存在時

- タイミング法での妊娠不成功時

体外受精を予定している場合は、質の高い卵子を確実に得るために排卵誘発剤が用いられます。

特に、自然周期では不規則な排卵をしている女性に対して、この方法が適用されることが多いです。

次に排卵が不規則であったり、完全に停止しているような排卵障害がある場合にも、排卵誘発剤が使用されます。

この状況では、通常よりも強い効果を持つ注射薬が用いられることがありますが、目的に応じて薬の種類を医師に相談しましょう。

最後に、性交渉のタイミングを計算しても妊娠に至らない場合は、排卵誘発剤の使用を検討します。

この段階では、比較的軽い効果の内服薬から始めるのが一般的です。

不妊治療のための服用は保険適用に

不妊治療に対する健康保険の適用範囲が、2022年4月より大幅に拡大されました。

この新たな政策により、多くの不妊治療が保険診療の対象となり、治療費の負担が大幅に軽減されることになりました。

健康保険の適用を受けるためには、以下の条件が必要です。

- 治療開始時の年齢が43歳未満

- 1人の子どもに対して、治療の回数は合計6回まで(40歳以上は3回まで)

- 治療にかかる費用の自己負担は3割

不妊治療における保険適用の範囲は以下です。

- タイミング法

- 人工授精

- 体外受精

- 顕微授精

また、不妊治療に用いられる医薬品の多くも保険診療の範囲内で処方されるようになりました。

さらに高額な治療費に対しては、高額療養費制度の適用もあり、患者の経済的負担が最小限に抑えられるよう配慮されています。

この政策変更により、レトロゾールを含む不妊治療薬の利用が、挑戦しやすくなります。

レトロゾールでの不妊治療の流れ

ここからは、レトロゾールを活用した不妊治療の流れを紹介します。

- 排卵誘発剤使用の検討

- 排卵誘発の実施

- 超音波検査の実施

- LHサージの誘発

- 性交渉の実施

- 黄体補充療法の実施

- 妊娠判定検査の実施

どのタイミングでレトロゾールを使用するのかや、どのような検査が必要なのかを確認してみましょう。

1.排卵誘発剤使用の検討

レトロゾールを用いた不妊治療は、適切な時期に開始することが大切です。

治療を行う前には、専門医による診察が必要となります。

排卵誘発剤の治療には、内服薬と注射薬の2種類があります。医師との診察を通じて、どちらの薬剤を用いるかを検討しましょう。

その後、使用方法や治療の進め方について詳細な指導を受けることになります。

不妊治療の開始にあたり、患者自身の状態や目指す治療目標を医師と共有し、二人三脚で治療を進めていきましょう。

2.排卵誘発の実施

不妊治療の過程で排卵誘発を行う際は、レトロゾールなどの内服薬が一般的に使用されます。

医師から指示された用法・用量を正確に守り、薬を服用しましょう。

内服薬の場合、次の超音波検査までは来院の必要はないことが多いです。

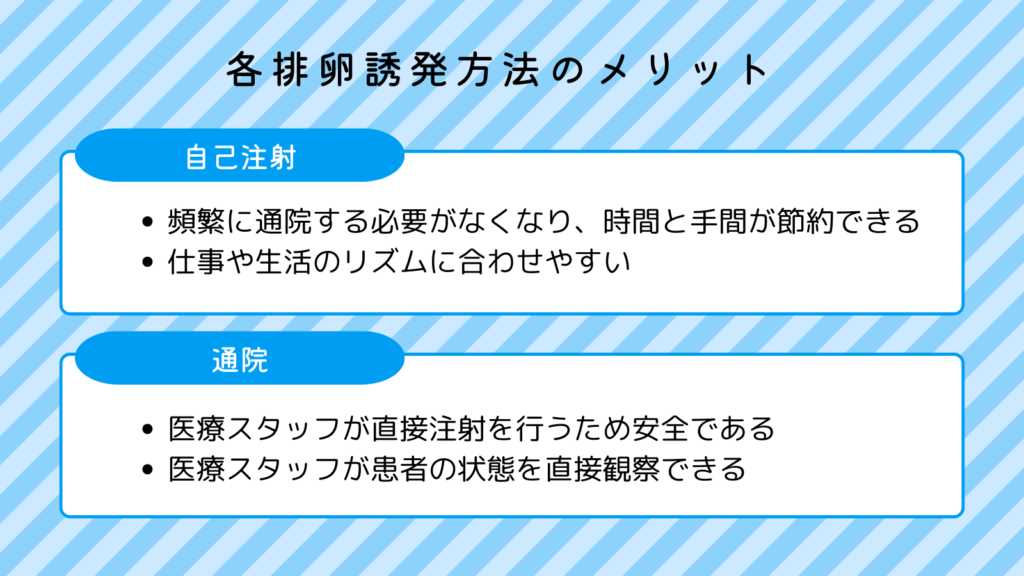

注射薬による排卵誘発には、患者による自己注射か医療スタッフによる注射のどちらかを選択できます。

医療スタッフによる注射を選んだ場合、一定の頻度での通院が求められます。

自己注射を選択する場合は、看護師から注射の仕方を学ぶ必要がありますが、通院の必要性を減らすことが可能です。

使用が比較的容易なペンタイプの注射器もありますので、使用を希望する場合は医師や看護師に相談しましょう。

3.超音波検査の実施

不妊治療における超音波検査は、排卵日の予測や卵胞の成長をチェックするために必要です。

タイミング療法を利用する場合は、この検査により卵胞の成熟度を確認し、適切な性交渉の時期を医師から指導されます。

また、人工授精や体外受精を検討している場合には、人工授精の実施日や卵子の採取日を特定するのに役立ちます。

レトロゾールを使用する際は、卵胞の発育とエストロゲンの関係はみられないため、血液検査は実施されません。

超音波検査を通じて、患者自身の体の状態を正確に把握し、最適な治療計画を立てましょう。

4.LHサージの誘発

不妊治療において、排卵を引き起こす重要な現象がLHサージです。

LHサージは、排卵前に体内の黄体形成ホルモン(LH)のレベルが急速に高まることを指します。

多くの場合は自然に起こるため、追加の治療や受診を必要としません。

一方で、LHサージを排卵を特定のタイミングで誘発したい場合には、特定の治療が施されます。

具体的には、目的の排卵予定日の約36〜40時間前に、注射薬や点鼻薬を使用します。

LHサージの誘発は、体外受精や人工授精などの不妊治療法を行う場合に重要です。

LHサージを誘発することで、排卵のタイミングがより正確に把握できます。

5.性交渉の実施

レトロゾールによる不妊治療としてタイミング療法を実施している場合は、医師が推奨する日に性交渉を持つことが大切です。

これにより、排卵時期を狙って妊娠の可能性を高めることが可能です。

人工授精を選択した場合は、適切なタイミングで精子を女性の子宮内に直接注入します。

体外受精を行う場合には、採卵手術を経て精子と卵子を体外で受精させる必要があります。

医師は患者の状況やニーズに応じて最適な治療法を提案してくれるため、あなたの希望を伝えましょう。

6.黄体補充療法の実施

不妊治療において、受精卵の着床は妊娠成功のために欠かせません。着

床を支えるために、黄体ホルモン(プロゲステロン)による黄体補充療法が行われます。

プロゲステロンは子宮内膜を整え、受精卵が着床しやすい状態を作り出す役割を持ちます。

黄体補充療法とは、黄体ホルモンの補充や内因性プロゲステロンによる黄体機能を維持しながら、受精卵の着床を促進することです。

治療薬には内服薬や膣坐薬、注射薬と多岐にわたります。

どの方法が1番あなたに合っているかを医師と相談しながら、黄体補充療法を進めましょう。

7.妊娠判定検査の実施

レトロゾールを用いた不妊治療の結果、次の生理予定日を迎えても出血が確認されない場合は、妊娠の可能性があります。

この時点で、妊娠の有無を明らかにするために血液検査が行われます。

この検査で測定するのは、hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)というホルモンの濃度です。

hCGホルモンは妊娠初期に胎盤を形成する絨毛から分泌され、その数値が基準値以上であれば妊娠が確認されます。

体外受精を行った場合は、胚移植後に行われる妊娠判定検査は、医学会への報告が必須です。

妊娠判定検査を通じて妊娠が確認されると、不妊治療の成功が認められます。

不妊治療のためのレトロゾールの飲み方

レトロゾールの服用は、生理が始まってから3日目に開始し、1日に1〜2錠の範囲で5日間服用します。

治療を始める際は1日1錠からスタートし、効果を見ながら2錠まで増量します。

レトロゾールの特徴は、患者の反応を見ながら適切な用量を調整するという柔軟性です。

医師は一人一人の患者の状態に合わせた最適な治療計画を立ててくれるため、疑問や不安がある際はすぐに相談しましょう。

レトロゾールの副作用とは?

不妊治療時の排卵誘発剤として活躍するレトロゾールですが、さまざまな副作用が存在します。

ここでは、レトロゾール服用時にみられる副作用の種類や、直ちに医師に相談すべき副作用を紹介します。

レトロゾールによる副作用の種類

レトロゾールの服用による副作用はエストロゲンの低下に伴う症状が主で、更年期にみられる症状に似ています。

具体的な副作用は以下のとおりです。

- ほてり

- 関節痛

- 頭痛

- 眠気

- 疲れやめまい

- 血中コレステロールの増加

- 肝機能指標(AST、ALT、ALP)の増加

レトロゾールは他の薬剤との相互作用があるため、別の薬を服用している場合は、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。

治療を受ける際には、これらの副作用の可能性を理解し、体調の変化に注意しながら医師の指導に従うことが大切です。

医師に相談するべき副作用

レトロゾールの服用中に以下のような症状が現れた場合は、直ちに医師や薬剤師に相談しましょう。

- 下腹部の痛みやお腹の張り

- 頻繁に吐き気を感じる、または嘔吐する

- 尿量の減少

- 急激な体重増加

- 腰痛

これらの副作用が発生する確率は低いですが、体調の変化には常に注意を払い、異常を感じた際は速やかに医師に相談することが大切です。

不妊治療のレトロゾールに関するよくある質問

レトロゾールとクロミッドの違いは?

クロミッドは、エストロゲンの信号を受け取る視床下部と下垂体に作用し、エストロゲンによる抑制を防ぎます。

これにより、FSH(卵胞刺激ホルモン)の放出が促進され、排卵が促されるのです。

一方、レトロゾールは、卵胞でのエストロゲンの生成を阻害することで、エストロゲンによる抑制を回避します。

さらに大きな違いとしては、薬の作用時間の長さにあります。

クロミッドの体内での半減期は5~7日間ですが、レトロゾールの半減期は2日~3日間と短いです。

この差により、レトロゾールは体内からの薬の排除がより早く行われるため、副作用の持続期間が短くなります。

それぞれの薬剤が持つ特性を理解し、医師と相談のうえで最適な治療法を選びましょう。

レトロゾールは何日目に排卵する?

レトロゾールを使用した場合の排卵日は、治療開始後約10〜14日目の間になることが多いです。

しかし、患者さんの反応には個人差があるため、排卵日は治療を受ける人によって異なる場合があります。

超音波検査や血液検査を通じて、身体の状態を確認し、医師と相談しながら最適なタイミングで排卵誘発を行いましょう。

レトロゾールを服用すると排卵は早まる?

レトロゾールを服用すると、自然な周期に比べて排卵が早まることがあります。

しかし、これは個人差が大きく、全ての女性にあてはまるわけではありません。

大切なのは、不妊治療を行う際には医師の指導のもとで、治療の進行状況に応じて調整を行うことです。

不妊治療でレトロゾールを服用すると太る?

レトロゾールを服用することで、一部の人において体の水分保持能力が高まり、むくみや体重増加がみられることがあります。

これは、レトロゾールが体内のホルモンバランスに影響を与え、食欲の増加や体に水分が溜まりやすくなることが原因です。

その結果、体重が若干増加することがありますが、これは女性ホルモンの変動による一時的な現象であることが多いです。

不妊治療でレトロゾールを服用するなら、医師と相談しよう

レトロゾールを含む排卵誘発剤は、妊娠の可能性を高めるために欠かせません。

ただし、使用には副作用のリスクも伴うため、治療を開始する前には医師からの説明を受け、理解することが大切です。

副作用に関する知識と医師とのコミュニケーションを通じて、排卵誘発剤の適切な使用を心がけることが、不妊治療の成功につながります。

医師やパートナーと協力し合いながら、不妊治療を進めていきましょう。