妊活は何から始めたらいいの?

妊活の始め方がわからない

妊活を始める際には、何から手をつければ良いか迷うことがあるかもしれません。

妊娠しやすい体づくりのためには、健康管理や生活習慣の見直しが大切です。

また、妊娠のタイミングや夫婦のコミュニケーションも大切な要素です。

この記事では、妊活を成功させるための基本的なポイントについて解説します。

夫婦で話し合いながら、計画的に妊活を進めていきましょう。

- 妊活を始めるための適切なタイミング

- 妊娠しやすい体づくりのための生活習慣

- 性行為のタイミングと排卵日の関係

- 健康管理における食事と運動の重要性

- 妊活における夫婦のコミュニケーションの重要性

この記事の監修者

妊活は何から始めたらいい?

妊活は、以下の3つのステップで進めていきましょう。

- 夫婦で妊娠計画を立てる

- 基礎体温を記録する

- 医療機関で検査を受ける

夫婦でコミュニケーションを取りながら、協力し合うことが大切です。

夫婦で妊娠計画を立てる

妊活は夫婦一緒に進めるものです。

まずは妊娠についての計画を2人で立てましょう。

前もって夫婦間で気持ちや考えを共有することで、協力しやすくなり、責任感も高まります。

以下の7つについて話し合い、お互いの考えを確認しておくと良いでしょう。

- 子どもが欲しい時期

- 子どもの人数

- 不妊治療を始める・続ける年齢

- 出産後の計画

- 家庭内での役割分担

- 経済的な準備

- 体調管理や健康維持の方法

計画を立ててから、実際に行動を始めましょう。

基礎体温を記録する

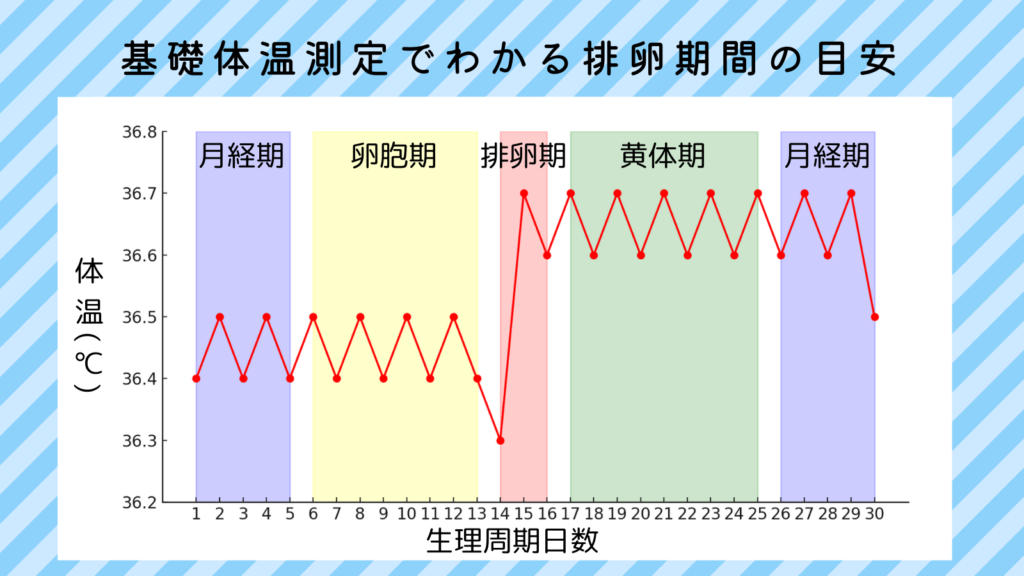

妊活を始める際には、まず基礎体温を記します。

基礎体温のチェックは、妊娠しやすいタイミングを知るための大切な指標となります。

基礎体温とは、安静時の体温のことです。

基礎体温を測るには、起床後すぐのタイミングが最適です。

毎朝同じ時間に測ることで、正確なデータを得ることができます。

基礎体温を記録することで、体の周期や排卵日を把握することが可能です。

これにより、妊娠しやすい時期を見極めることができるのです。

基礎体温の記録は、手書きの基礎体温表を使う方法や、スマートフォンアプリを活用する方法があります。

どちらを使うにしても、続けやすい方法を選ぶことが大切です。

アプリを使うと、グラフ化やデータの管理が簡単にできるので便利です。

これらのツールを利用して、日々の基礎体温を正確に記録しましょう。

医療機関で検査を受ける

妊活を始めてもなかなか妊娠しない場合は、医療機関で検査を受けることを検討しましょう。

不妊治療専門の施設で検査を受けることで、妊活に必要な情報を得ることができます。

検査では、以下の点について確認しておきましょう。

- 女性の状態(子宮、卵巣、卵管、感染症、甲状腺)

- 男性の状態(精子、感染症)

- 疾患の有無

- 不妊の原因(セックスレス、射精障害など)

受診の際には、複数回の通院が必要になる場合があります。

最初の診察では、医師が問診を行い、妊娠を希望してからの不妊期間や月経周期、生理痛の有無や既往歴などを確認します。

これらの情報は、今後の治療方針を決定するために重要です。

問診後の検査では、超音波検査や内診、血液検査などを通じて体の状態を詳しく調べます。

これにより、妊娠に向けての準備が整いやすくなります。

検査を受けることで、妊娠しやすい体を作っていきましょう。

不妊治療を受ける判断基準は?

何を基準に不妊治療を受ければ良いのでしょうか。

ここでは、不妊症や不妊治療の効果も併せて解説します。

医療機関に訪問する際の参考にしてください。

そもそも不妊症とは

不妊症とは、医療の支援なしでは妊娠が成立しない状態を指します。

通常、避妊せずに1年間妊娠を試みても妊娠しない場合が該当します。

しかし、女性が排卵障害や子宮内膜症などの健康問題を抱えている場合や、年齢が上がると妊娠が難しくなることを考慮すると、1年間を待たずに早めの治療開始が推奨されることもあります。

不妊症の判断基準を理解し、必要な場合は早期に医療機関を受診することが大切です。

不妊治療は受けるべき?

2015年の厚生労働省の調査によると、晩婚化などの影響で、不妊の検査や治療を受けたことのある夫婦の割合は約18.2%で、これは5.5組に1組の割合に相当します。

また、日本では約14人に1人の赤ちゃんが体外受精などの高度生殖医療で生まれていることがわかっています。

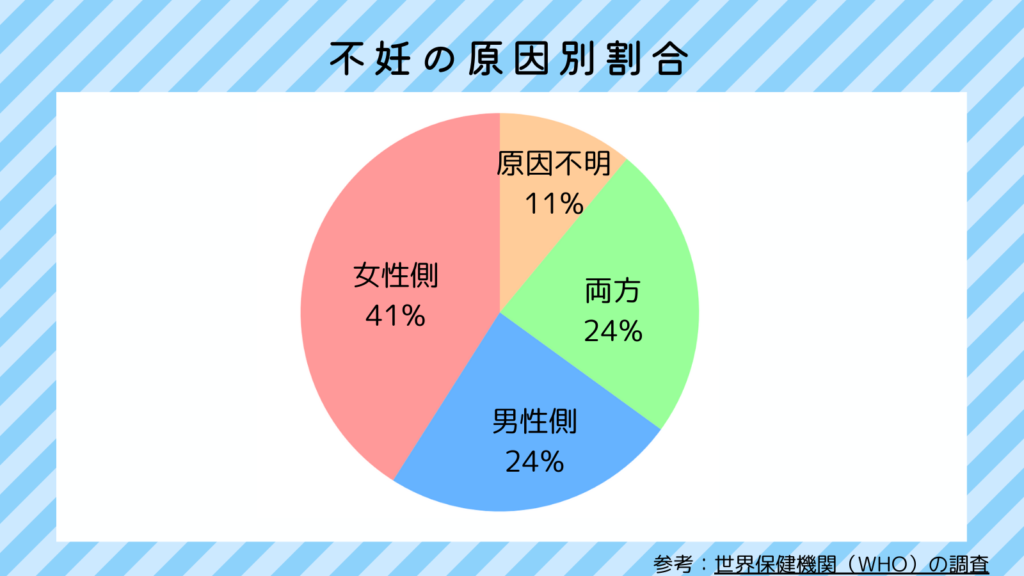

不妊の原因は女性だけにあると思われがちですが、実際には約半数のケースで男性にも原因があります。

WHOが報告した不妊原因の内訳は、以下の通りです。

不妊治療を受けるべきかどうかは、カップルごとの原因や状況に応じて判断する必要があります。

適切な検査と診断を受け、それぞれに合った治療を進めましょう

不妊治療を受けるタイミング

妊娠しにくい、または不妊かもしれないと感じたときは、早めの受診を検討しましょう。

不妊症は「妊活を始めて1年間妊娠しない場合」と定義されていますが、不安や悩みがある場合は、早めに不妊治療専門の医療機関を訪れることが推奨されます。

特に30代以降は妊娠率が低下するため、将来的に複数の子供を希望するカップルや月経不順など体調に問題を感じている方は、1年を待たずに医師に相談しましょう。

早めの診断と対応で、妊娠の可能性を高めることができます。

何から始めたらいいか迷ったら、身体づくりをしよう!

妊活を始めたけど、他に何をすればいいのかわからないという方は、妊娠しやすい身体づくりをしましょう。

効果的な体作りとして、以下の5つを紹介します。

- ストレスを溜めない

- 身体を冷やさない

- 健康バランスを整える

- 定期的に運動する

- 禁煙・禁酒をする

無理のない範囲で始めていきましょう。

ストレスを溜めない

妊活を成功させるためには、ストレスを定期的に発散することが大切です。特に女性ホルモンに悪影響を及ぼすため、リラックスした生活を心がけましょう。

ストレスが増えると体内で活性酸素が増え、卵子や精子の酸化を引き起こすことがあります。

また、男性の場合、慢性疲労が精子の生産能力に悪影響を与えます。

そのため、疲労をためないように心がけましょう。

ストレス発散には、趣味や運動、人とのコミュニケーションなど、自分に合った方法を見つけることが大切です。

身体を冷やさない

冷えは妊活において避けたい要因の1つです。

体が冷えると血行が悪くなり、卵巣への栄養や酸素の供給が不足し、卵巣機能が低下する可能性があります。

特に冷たい飲み物をよく飲む方や冷え性の方は、体を温める対策が必要です。

以下の方法で冷えを予防しましょう。

- シャワーだけで済ませず、ぬるま湯に30分以上の半身浴をする

- 腹巻きや靴下、カイロなどの冷え対策グッズを活用する

- ごぼう、黒ごま、ショウガ、ハーブティーなど体を温める食材や飲み物を取り入れる

これらの工夫を日常生活に取り入れることで、体を冷やさず健康を保つことができます。

健康バランスを整える

女性が健康な体づくりを始めるには、まず必要なカロリー摂取量を把握することが重要です。

20代の女性の場合、1日に約2,000kcalが目安です。

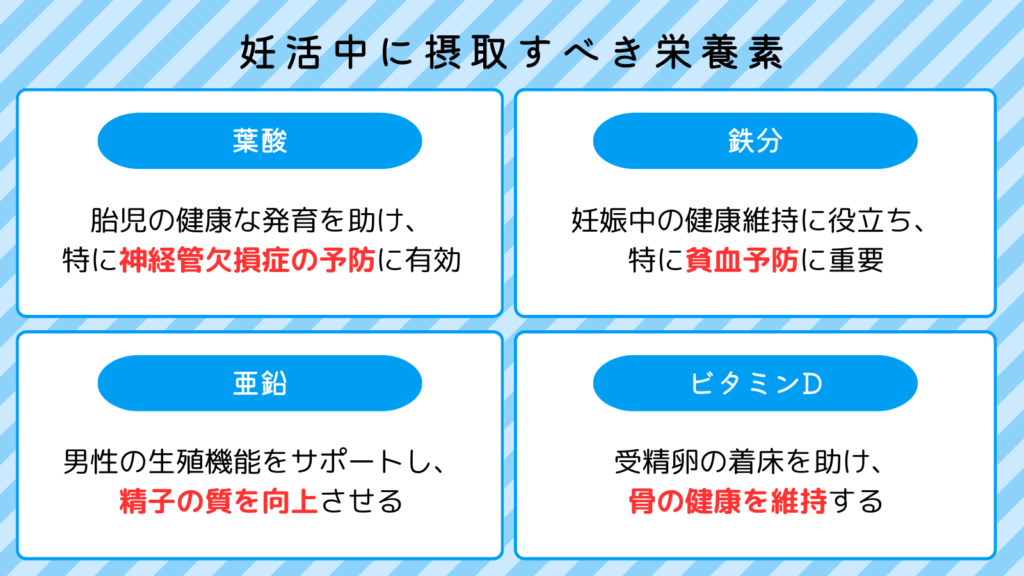

さらに、ビタミンやミネラル、たんぱく質などの栄養素をバランス良く摂取することが大切です。

朝食を抜いたり、外食が多いと栄養が不足しやすくなるので注意が必要です。

特に葉酸やカルシウム、鉄分は女性にとって重要な栄養素です。

葉酸は赤ちゃんの脳や神経の発育に関わるため、大豆やホウレンソウ、レバーなどの食品を妊娠前から積極的に取り入れましょう。

また、亜鉛は男性の生殖機能だけでなく、女性の生殖機能にも欠かせない栄養素です。

健康バランスを整えることで、妊娠しやすい体づくりが進みます。

定期的に運動する

定期的な運動は妊娠しやすい体を作るために欠かせません。

適度な運動は血行を促進し、ホルモンバランスを整え、ストレスを軽減する効果があります。

特にウォーキングやヨガなどの軽い有酸素運動は、体に負担をかけずに続けやすいのでおすすめです。

毎日少しずつでも体を動かすことで、健康的な体づくりが進みます。

また、運動は体力を維持し、妊娠中の体調管理にも役立ちます。

日常生活に取り入れやすい運動を見つけ、無理なく続けていきましょう。

禁煙・禁酒をする

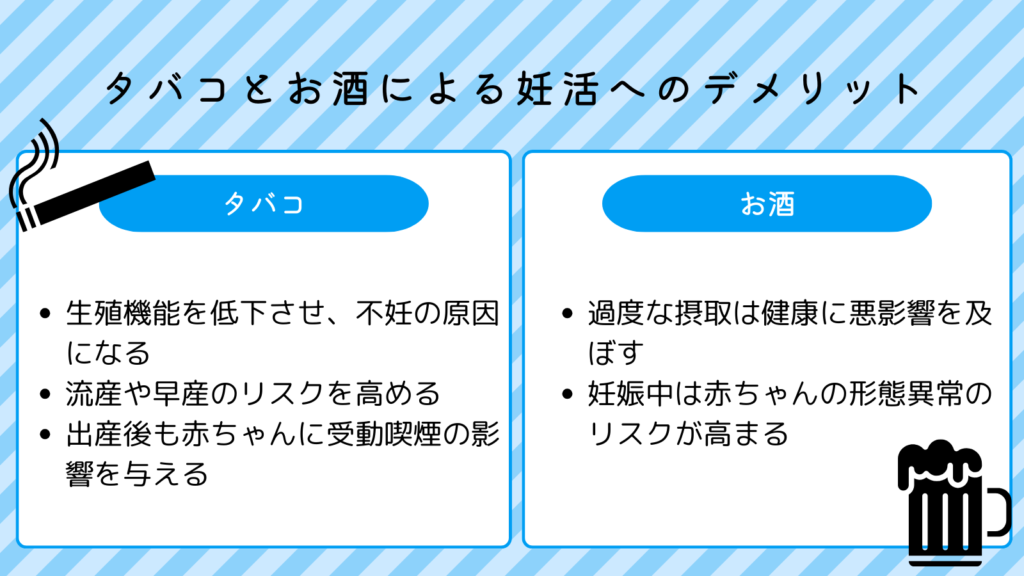

喫煙は男女ともに生殖機能を低下させ、不妊の原因です。

妊娠後の喫煙は流産や早産のリスクを高めるだけでなく、出産後も赤ちゃんに受動喫煙の影響を与えるため、妊活を始める際には男女ともに禁煙することが重要です。

アルコールの過度な摂取も、健康に悪影響を及ぼします。

女性の場合、妊活中のお酒が直接赤ちゃんに影響することは少ないとされていますが、妊娠中は赤ちゃんの形態異常のリスクが高まるため、妊活中からお酒を控えることが安心です。

もし、定期的にお酒を飲んでいた人が急に禁酒するのが難しい場合は、少しずつ量を減らしていくなど、無理のない方法で取り組むことが大切です。

健康的な体づくりの一環として、禁煙と禁酒を心がけましょう。

妊活はどうすれば成功するの?

効果的な妊活を行うためには、まず妊娠のメカニズムを理解することが重要です。

妊娠がどのように成立するか、どのタイミングで妊活を始めるべきかを知っておけば、計画を立てやすくなります。

ここでは、妊活の仕組みや周期について解説します。

妊娠の仕組み

妊娠は、腟内で射精された精子が子宮を通り、卵管で卵子と結びつくことで始まります。

受精した卵子が受精卵となり、子宮内膜に着床して成長することで妊娠が成立します。

受精卵が子宮内膜に着床するには約12日かかり、その後10日前後で妊娠反応が現れることがあります。

この時期から体は妊娠に向けた変化を始めるため、規則正しい生活と体調管理が大切です。

妊娠の周期

女性の体には、生まれたときから約200万個の卵胞がありますが、排卵日に排出される卵胞は1つだけです。

月経周期には個人差がありますが、一般的な28日の周期を例に取ると、妊娠までの体の変化は以下のとおりです。

| 周期 | 妊娠成立・未成立までの過程 |

|---|---|

| 1~2日 | 月経:子宮内膜が血液と共に排出される |

| 3~11日 | 卵胞期:卵巣で卵胞が育ち始め、子宮膜が厚くなる。エストロゲンが分泌され、体温が低下 |

| 12~13日 | 排卵期:卵胞が卵子となり、卵巣から排出される |

| 14~24日 | 黄体期:子宮内膜が妊娠に備えて十分な厚さになる |

| 25~28日 | 月経:妊娠が成立しなければ、子宮内膜が血液と共に体外に排出される |

一方、男性の精子は毎日約1億2,000万個生産され、1回の射精で2〜4mlの精液中に約1億から4億個の精子が含まれます。

しかし、偏った生活習慣は精子の運動率を低下させるため、健康的な生活を心がけることが重要です。

妊娠の周期を理解し、健康的な生活を維持することで、妊娠の可能性を高めることができます。

妊活を成功させるならタイミングが重要!

妊活を成功させるには、タイミングを意識した性行為が重要です。

ここでは、妊娠確率が高まるタイミングや予測方法、タイミング法の始め方について解説します。

妊娠確率が高まるタイミング

妊娠の確率が最も高くなるのは、排卵日の4日前から排卵日当日までの5日間です。

特に排卵日2日前と前日の2日間は妊娠の可能性が非常に高いです。

自己流でタイミングを計る場合、排卵日の予測がずれることがあるため、排卵予想の2日前に性交を持つのが良いでしょう。

医療機関でのタイミング法では超音波検査により排卵日を予測するため、ズレが少なく、最適なタイミングとして排卵日前日が推奨されます。

タイミングを予測する方法

排卵日を正確に予測するためには、排卵検査薬の使用が最も信頼性が高いです。

薬局で手軽に購入できるので、ぜひ活用しましょう。排卵日が近づくと、以下のような体の変化が見られることがあります。

- 基礎体温が低温期から高温期に移行する

- おりものの質感が滑らかになり、量が増える

- 排卵痛による腹痛や腰痛がある

- 排卵前後に排卵出血や卵巣出血がみられる

基礎体温を数ヶ月(最低でも3か月)記録することで、低温期と高温期の切り替わり時期(排卵日)を把握しやすくなり、性交のタイミングを狙うことができます。

女性の生理周期を男性が把握するのが難しい場合、女性が管理し、妊娠しやすいタイミングを夫婦間で共有するようにしましょう。

なかなか妊娠しないならタイミング法に挑戦しよう

生理周期や基礎体温を基にした排卵日の予測は目安に過ぎず、狙ったタイミングに必ず排卵が起こるわけではありません。

妊娠しにくい場合、医療機関での検査を基にしたタイミング法を検討することがおすすめです。

タイミング法とは、超音波検査やホルモン検査の結果から排卵日を正確に予測し、医師の指示に従って性交渉のタイミングを持つ不妊治療の方法です。

タイミング法により、排卵日を正確に狙うことができ、妊娠の成功率を高めることができます。

妊活を始めたら5つのやってはいけないことに気を付けよう!

妊活を始めたら、以下の5つに注意しましょう。

- 無理なダイエット

- 服薬

- カフェイン

- 喫煙

- アルコール

これらは妊娠率の低下や、胎児に悪影響を及ぼす可能性が高いです。

健康な子どもを授かるためにも、控えるようにしましょう。

無理なダイエット

妊活を始めた際は、無理なダイエットは避けましょう。

急激な体重減少は女性ホルモンの分泌を乱し、排卵が不規則になることがあります。

適正体重を維持するためには、バランスの取れた食事と適度な運動が大切です。

特にビタミン豊富な野菜や、鉄分が多いヒジキやほうれん草を意識的に摂取し、健康的な生活を心がけましょう。

健康的な体づくりを通じて、妊娠しやすい体を目指すことが大切です。

服薬

妊娠を望む場合、薬の服用には特に注意が必要です。

妊娠初期の症状は風邪と似ていることが多いため、自己判断で市販薬を使うのは避けましょう。

妊活中に微熱など体調の変化があった際は、早めに医師の診察を受けることが大切です。

専門医の指導を受けて、安全な薬の使用を心がけましょう。

カフェイン

妊活中や妊娠中にはカフェインの摂取に注意が必要です。

少量のカフェインは血行を促進しますが、過剰に摂取すると自律神経の乱れを引き起こし、血行不良や不眠、ホルモンバランスの乱れにつながることがあります。

厚生労働省も、妊娠中のカフェイン過剰摂取が流産や低体重児のリスクを高める可能性があると注意を呼びかけています。

妊活中や妊娠期間、授乳期間にはカフェインの摂取を控え、コーヒーや紅茶を楽しみたい場合はカフェインレスのものを選びましょう。

また、ハーブティーの中には妊婦に適さないものもあるため、注意が必要です。

喫煙

喫煙者であれば、妊活を始める前に禁煙しましょう。

喫煙本数が多いほど妊娠しにくくなり、妊娠しても早産や流産、赤ちゃんの成長不良のリスクが高まります。

また、周囲の喫煙者からの副流煙にも注意が必要です。

男性においても喫煙は精子の受精能力を低下させるため、着床率を上げるためには早期の禁煙が求められます。

健康な妊娠を目指すためには、喫煙を辞めましょう。

アルコール

妊活を始める際には、アルコールの摂取を控えましょう。

妊娠中にアルコールを摂取すると、胎盤を通して赤ちゃんに強い影響を及ぼすことがあります。

アルコールには催奇形性があり、先天性異常や流産、死産のリスクを高めます。

そのため、妊活前や妊娠期間中はもちろん、出産後の授乳期間中もアルコールは避けましょう。

妊活は何から始めたらいい?に関するよくある質問

- 男性は何から始めたらいいですか?

- 妊活は何回目で子供ができる?

- 妊活中の射精後に気をつけることと過ごし方は?

- 妊活を始めてからどれくらいで妊娠する?

- 妊活はどのタイミングで始める?

- どのタイミングで性行為をすればいい?

男性は何から始めたらいいですか?

妊活を始める際には、女性だけでなく男性も検査を受けることが重要です。

男性不妊がないかを確認することで、妊娠の成功率を高めることができます。

女性が基礎体温や生理周期を管理してベストなタイミングを計っても、精子や精巣機能に問題があれば妊娠は難しくなります。

男性側の検査を行う医療機関では、精子の数や運動量を調べ、自然妊娠が可能か、または人工授精や体外受精が必要かを判断します。

一部の医療機関では男性側の精密検査を行っていないこともあるため、生殖医療専門医がいる不妊治療専門施設を選ぶと良いでしょう。

妊活は何回目で子供ができる?

妊娠の確率を高めるためには、週に3〜4回以上の性行為を持つことが推奨されます。

頻度が高いほど妊娠の可能性が高まるため、人工授精や体外受精の場合も同様です。

これは、性行為によって精子が子宮や卵管に触れることで、着床環境が整うためです。

頻繁に性行為を行うことで、妊娠の可能性を高められます。

妊活中の射精後に気をつけることと過ごし方は?

射精後、精液は約30分で液状化し、一部が腟から流れ出ますが、元気な精子はすぐに頚管に進入するため心配ありません。

それでも気になる場合は、後背位や屈曲位など深く挿入できる体位で射精してもらい、射精後すぐに腰の下に枕を入れて骨盤を高くし、しばらく安静にしましょう。

このように工夫することで、精子が子宮に到達しやすくなり、妊娠の確率を高めることができます。

妊活を始めてからどれくらいで妊娠する?

妊活を始めてから妊娠するまでの期間は個人差がありますが、一般的には数ヶ月から1年程度かかることが多いです。

年齢や健康状態、過去の妊娠歴なども関係してきます。

妊娠の成功率を高めるためには、性行為のタイミングが重要です。

排卵日の前後数日間に性交を行うと、妊娠しやすくなります。

排卵日を正確に予測するためには、基礎体温の測定や排卵検査薬の使用が効果的です。これらの方法を活用して、最適なタイミングで妊活を進めましょう。

妊活はどのタイミングで始める?

妊活は夫婦2人で取り組むもので、「赤ちゃんが欲しい」と思ったときが始めるタイミングです。

自然妊娠を目指す場合も、不妊治療を検討する場合も、まずは夫婦で将来について話し合うことが大切です。

どのような形で妊活を進めるか迷ったときは、将来の計画や妊娠に向けた準備について、夫婦でしっかりとコミュニケーションを取ることから始めましょう。

どのタイミングで性行為をすればいい?

妊娠を目指すためには、排卵時に精子が卵管内に存在することが大切です。

卵子の寿命は約1日、精子の寿命は約3日程度です。

このため、排卵日の3日前から性交渉を持つことで、妊娠の可能性が高まります。

適切なタイミングを見計らって性交渉を行うことが、妊娠の成功に繋がります。

妊活で何から始めたらいいか迷ったら、まずは2人で話し合おう!

妊活を始める際には、まず夫婦で話し合うことが大切です。

妊娠しやすいタイミングを理解し、排卵日の3日前から性交渉を持つことで妊娠の確率が高まります。

健康的な生活習慣を心がけ、無理なダイエットや喫煙、アルコール摂取を避けることも重要です。

また、カフェインの摂取にも注意し、適切な体重管理と栄養バランスの良い食事を心がけましょう。

女性の体調管理だけではなく、男性も精子の質を向上させるための健康管理も重要です。

妊活で何から始めたらいいか迷ったら、まずは2人で話し合い、将来の計画を立てることから始めましょう。