妊活中はお酒を飲んだらダメ?

妊活中にお酒を飲むとどうなるの?

妊活を始めるにあたって、このような悩みをお持ちではありませんか?妊活中から出産までの間は、お酒を飲むことは控えるべきです。

なぜなら、妊活中に飲酒すると妊娠率が下がり、妊娠中の飲酒は胎児の健康に悪影響を与える可能性が高いからです。

この記事では、妊活から妊娠期にかけてお酒を控えるべき理由や、お酒が胎児に与える影響について詳しく解説します。

お酒をやめられない時の対処法についても紹介しているので、これから妊活を始める方は、ぜひ参考にしてください。

- 妊活から妊娠期にかけてお酒を控えるべき理由

- お酒が胎児に与える影響

- お酒をやめるべきタイミング

- お酒以外に注意すべき飲み物

- お酒をやめられない時の対処法

- 妊活中のお酒の断り方

この記事の監修者

妊活中はお酒を控えよう!

妊活中はお酒の量を減らすべきです。

理由として、アルコールは不妊症のリスクを高める可能性があるからです。

米国生殖医学会は1日2缶以上の飲酒が、不妊のリスクを高めると指摘しています。

アルコールの代謝能力は個人差があり、一般的な安全ラインを引くのは難しいですが、過量の飲酒は避けるべきです。

妊娠の可能性がある時期には、お酒を控えることを心がけましょう。

特に排卵日は注意しよう

妊娠の可能性があるときは、お酒を避けることが重要です。

なぜなら、妊娠初期でもアルコールは、胎児に悪影響を及ぼす可能性があるからです。

たとえ少量のアルコールでも、胎児にとっては大きな負担となります。

さらに、ホルモンバランスを乱すこともあるため、健康な妊娠を目指すならアルコールは控えるべきです。

妊活中のあなたの愛情を生まれてくる赤ちゃんに伝えるためにも、お酒を断つ生活を始めてみましょう。

アルコールを含むお酒や漬物にも注意しよう

アルコールを含む漬物やお菓子にも注意が必要です。

具体的には、奈良漬けや洋酒入りのチョコレートなどが該当します。

奈良漬けにはビールと同程度のアルコール度数が含まれていることがあります。

知らずにアルコールを摂取しないためにも、商品の成分表を確認する習慣をつけましょう。

妊活中はお酒以外の食べ物にも気を配ることが大切です。

お酒が胎児に与える3つの影響

ここではお酒が胎児に与える影響について、以下の3つを紹介します。

- 流産・死産

- 胎児性アルコール・スペクトラム障害

- 胎児性アルコール症候群

どのようなリスクや症状が生じるのか、詳しく確認しましょう。

流産・死産

日本産婦人科医会によれば、妊娠中にアルコールを摂取することで、流産や死産のリスクも増大することが確認されています。1日あたり15ml未満のアルコール摂取なら影響は少ないという報告もありますが、母親の体質や飲酒のパターンも関与するため、完全に安全とは言えません。

妊娠中はどの程度のアルコールでも胎児に影響を与える可能性があるため、全く飲まないことが最善です。

妊活中や妊娠中の方は、こうしたリスクを十分に理解し、お酒を控えることを心がけましょう。

胎児性アルコール・スペクトラム障害

胎児性アルコール・スペクトラム障害は、妊娠中の飲酒が原因で新生児に発症する一連の病気や障害を指します。

この障害には治療法がないため、予防策としては妊娠が分かった時点でアルコールを摂取しないことが唯一の対策です。

飲酒を控えることで、この障害の発症を防ぐことができます。

胎児性アルコール症候群

胎児性アルコール症候群は、胎児性アルコール・スペクトラム障害の1つであり、妊娠中の飲酒によって引き起こされます。

具体的な症状は以下です。

- 顔の奇形

- 成長の遅れ

- 中枢神経系の異常

- 知的能力の障害

- 行動の問題

妊娠中にアルコールを摂取すると、これらのリスクが高まります。

厚生労働省によると、胎児性アルコール症候群や発育障害を防ぐためには、妊娠中の飲酒を避けることが重要です。

また、出産後も授乳中はアルコールを控えることが望ましいです。

妊活中から妊娠中の間、お酒を避けることで、子供に障害が出るリスクを減らすことができます。

妊活中のお酒はいつからやめるべきタイミングは?

妊活中のお酒は、妊活を意識し始めた時点で控えるのが望ましいですが、以下のタイミングは必ず避けましょう。

- 排卵日の前後

- 胚移植後(着床時期)

- 排卵日の1週間前(男性の場合)

これらの時期を避け、適量の飲酒を楽しむように心掛けてください。

適量の飲酒は妊娠率への影響を最小限に抑えることができます。

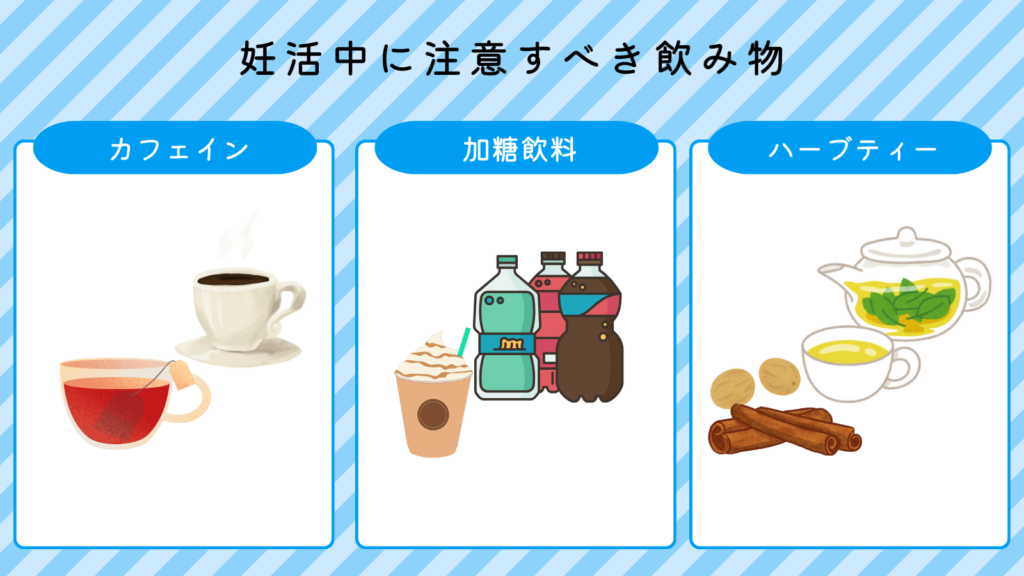

妊活中に注意すべきお酒以外の飲み物

妊活中に避けるべき飲み物はお酒だけではありません。

妊活中は以下の飲み物を避けましょう。

これらの飲み物を避けるべき理由を詳しく紹介します。

カフェイン

妊娠中にカフェインを過剰に摂取すると、赤ちゃんの発育に影響が出ることがあります。

妊活中でも適量なら問題ありませんが、摂りすぎは避けるべきです。

妊娠後の生活を見据えて、カフェインの摂取を控える習慣をつけましょう。

具体的には、コーヒーは1日2杯程度に抑えると良いでしょう。

加糖飲料

暑い季節に飲みたくなるスポーツドリンクや、ビタミン補給のための野菜ジュースやフルーツジュースには、意外と多くの糖分が含まれています。

糖分の多い飲み物を摂ると血糖値が急上昇し、これを下げるためにインスリンが過剰に分泌されます。

血糖値の急激な変動が続くと膵臓が疲れ、血糖値の調整が難しいです。

結果として、インスリン抵抗性が生じ、糖尿病予備軍だけでなく不妊とも関連する可能性があります。

そのため、妊活中は糖分を抑えた飲み物を選ぶことを心がけましょう。

ハーブティー

リラックス効果が高いハーブティーも妊活中におすすめです。

しかし、以下のような妊娠中に避けるべきハーブティーもあります。

- ローマンカモミール

- アロエ

- シナモン

- サフラン

- タイム

- ナツメグ

少量であればすぐに影響が出るわけではありません。

また、これらのハーブはスパイスとして少量使用する分には問題ない場合もありますが、妊娠中は慎重に選ぶことが大切です。

妊活中にお酒を辞められない時の対処法5選

お酒が好きな方にとって、妊活中から出産までお酒を断つことは心苦しいですよね。

やめないといけないとわかっていても、すぐには実行できないかもしれません。

ここでは、お酒を辞められない時の対処法として、以下の5つを紹介します。

- 妊娠の可能性がないタイミングで楽しむ

- ノンアルコールのお酒を楽しむ

- おつまみを控える

- 酒を視界に入れない生活をする

- お酒以外でストレスを発散する

自分に合った方法を試してみましょう。

妊娠の可能性がないタイミングで楽しむ

排卵前後や胚移植後など、妊娠の可能性が高い時期にはお酒を控えるべきです。

妊娠中の飲酒は胎児アルコール症候群を引き起こすリスクがあります。

胎児アルコール症候群は、胎児の学習能力や記憶力に悪影響を及ぼし、低身長や低体重などの発育障害を引き起こす可能性があります。

そのため、生理中や生理直後など妊娠の可能性が低い時期や、不妊治療中の妊娠の可能性がない周期に限ってお酒を楽しむようにしましょう。

ノンアルコールのお酒を楽しむ

最近では、ノンアルコールビールやノンアルコールカクテルなど、アルコールなしでもお酒に似た味を楽しめる飲み物が多く販売されています。

妊活中で飲めない時期や、飲みすぎを避けたいときには、これらのノンアルコール飲料を活用してみましょう。

ノンアルコールのお酒を選ぶことで、お酒の雰囲気を楽しみながらも、健康への影響を気にせず過ごすことができます。

おつまみを控える

おつまみを食べるとお酒を飲みたくなることも多いでしょう。

おつまみは味の濃いものやカロリーが高いものも多く、つい食べ過ぎてカロリーオーバーになりがちです。

お酒を飲んだ後、肝臓はアルコールの分解を優先し、代謝が低下します。

その結果、余分なエネルギーが脂肪として蓄積され、体重増加の原因になります。

体重が増えると排卵に影響が出ることもあるため、妊活を始める際はおつまみを控えましょう。

酒を視界に入れない生活をする

スーパーでお酒を見かけるとついカゴに入れてしまう経験はありませんか?何となく買ってしまう、ストックがないと不安になるという人は、酒を視界に入れない生活を心掛けることが効果的です。

たとえば、買い物の際にお酒売り場を避けたり、家族にも晩酌を控えてもらったりなど、禁酒のためにお酒を遠ざける工夫をしましょう。

家にお酒を置かないようにするだけで、禁酒生活を継続しやすくなります。

お酒以外でストレスを発散する

ストレス解消のためにお酒を飲んでいる方は、他の方法で気分転換を試してみましょう。

以下のような有酸素運動は、ストレス解消に効果的です。

- ウォーキング

- サイクリング

- ランニング

- ダンス

運動はホルモンの分泌を促し、血流を改善することで、ストレスによる心身の負担を軽減してくれます。

1日に20分程度、疲れすぎない程度に汗をかく運動がおすすめです。

時間がない場合は、歩くときに歩幅を広くして早歩きするだけでも効果があります。

運動でリフレッシュすることで、ストレス発散のためにお酒を飲む習慣から離れられるでしょう。

妊活中のお酒の断り方

職場で妊活中だと言いにくい場合は、「体調が良くないので」とお酒を断るのが無難です。

また、お酒や飲み会が苦手だとさりげなく伝えると、今後誘われる機会も減るでしょう。

信頼できる同僚や先輩後輩がいれば、妊活中であることを事前に話しておくのも1つの方法です。

妊活は本人の努力だけでなく、周りの理解と協力も重要です。

妊活中は男性もお酒を控えるべき?

男性パートナーの飲酒が妊娠に大きな影響を与えるという報告は多くありません。

飲酒習慣のある男性と全く飲まない男性の間で、妊娠のしやすさに有意差がないという研究結果もあります。

ただし、これは毎日缶ビール1〜2本程度の飲酒に限定した研究です。

毎日大量に飲む習慣がある場合は、休肝日を設けるなどして、週の総飲酒量が増えないよう注意が必要です。

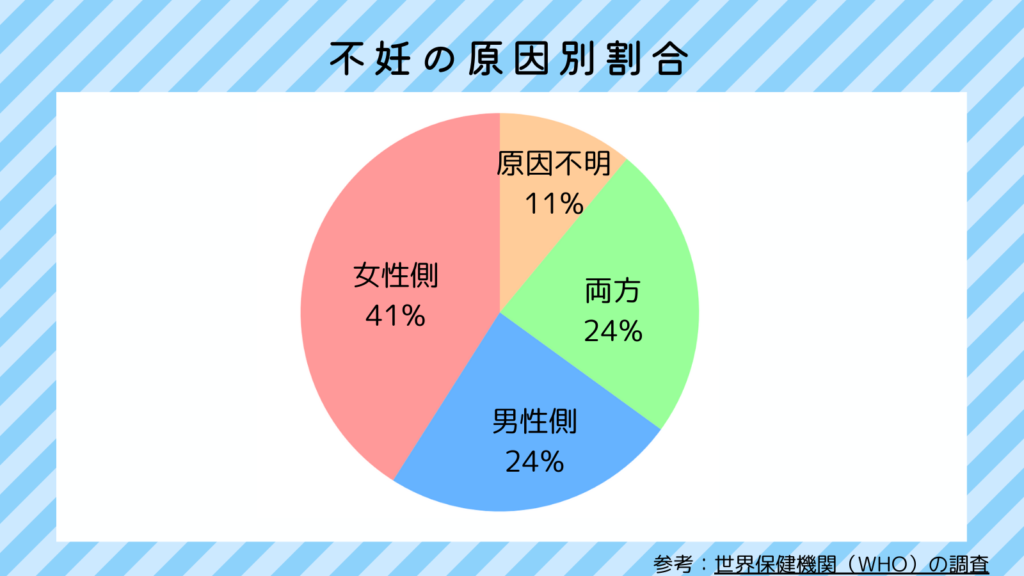

また、2017年の調査によると、不妊症の原因が男女ともにある割合は24%、男性のみの原因も24%でした。

男性の検査が積極的に行われている結果でもありますが、ストレスや不眠など、妊活中の男性の体調にも気を配ることも大切です。

妊活のお酒に関するよくある質問

妊活女子は生理中にお酒を飲んでもいいの?

生理中は経血により血液が失われるため、貧血になりやすい状態です。

その状態でアルコールを摂取すると、心拍数が増加し、血液循環が促進されて貧血が悪化することがあります。

また、生理前や生理中の体調不良を悪化させる可能性もあるため、妊娠率に関わらず飲酒は控えた方が良いです。

お酒以外に妊活中に控えるものは?

お酒以外に妊活中に控えるべきものは、以下です。

- カフェイン

- 喫煙

- 薬

- ジャンクフード

- ストレス

これらの過剰摂取に気を付けながら健康的な生活を心がけることが、妊活成功率を向上させます。

女性がお酒を飲むと妊娠しにくいって本当?

デンマークの研究によると、女性が週に7杯以上お酒を飲む場合、1杯未満しか飲まない女性と比べて約2倍の不妊リスクがあることが報告されています。

お酒を飲む場合は、飲むタイミングや飲む量に気を付けましょう。

妊活中のタバコはやめた方がいい?

妊活中はタバコをやめるべきです。

なぜなら、喫煙は卵子と精子の質を低下させるためです。

タバコに含まれる有害物質は血流を阻害し、卵巣刺激ホルモンのレベルを上昇させ、卵巣機能を低下させます。

また、ニコチンなどが女性ホルモンの分泌を抑制し、卵子に遺伝子異常を引き起こします。

その結果、卵子の老化が進み、受精率や着床率に悪影響を及ぼします。

男性も喫煙によって精子濃度や精子運動率が低下し、妊娠の確率が減少します。

さらに、副流煙による受動喫煙も同様の悪影響を及ぼすため、喫煙は避けるべきです。

将来の子どものためにも妊活中はお酒を控えよう!

妊活を始めたからといって、絶対にお酒を飲んではいけないというわけではありませんが、量やタイミング、種類に注意が必要です。

お酒の強さにも個人差がありますので、お酒に弱い人が無理に飲むのも、強い人が大量に飲むのも良くありません。

パートナーにも妊活と飲酒の関係を理解してもらい、お酒とうまく付き合いましょう。